こんにちは。2月もすっかり終盤戦。2月が終われば、1年のうちの6分の1が過ぎたことになりますね。コロナ禍以降、時間が経つのがとても速くなった気がします。みなさんはいかがですか?2022年もきっと、あっと言う間に過ぎ去っていくのでしょう。悔いを残さないように過ごしたいものです。

さて、前回、前々回と続いてきたこのテーマ。いよいよ今回で最終シリーズを迎えます。前回、前々回の記事を読んでない方は読んでから読んだ方が理解しやすいと思います。リンクを貼っておきますね。

前回の記事の復習からスタート。今後の日本経済を予想するうえで5つのポイントを書きました。以下の通り。

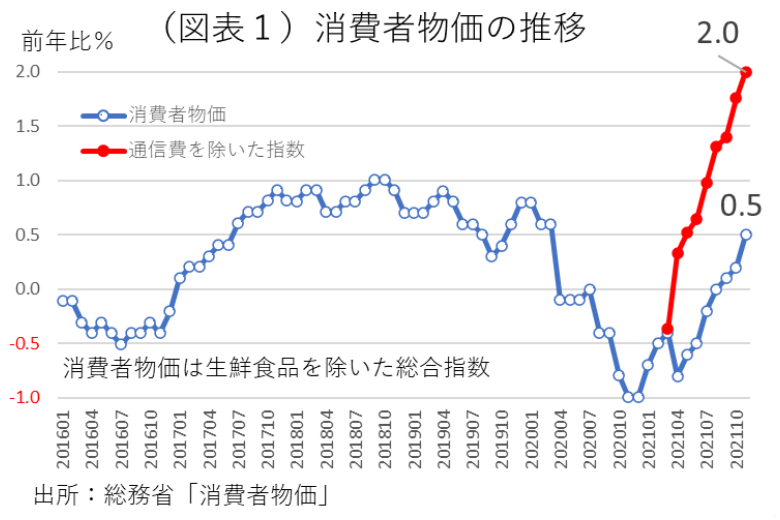

【重要ポイント①】コロナ禍以降、消費者物価指数は上がり気味。

【重要ポイント②】市中に出回るお金の量は増え続けた。過去最大を毎年更新中。

【重要ポイント③】2022年以降、消費者物価指数の上昇が更に続く。

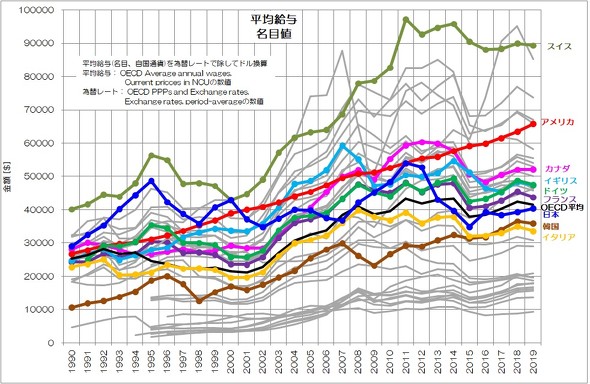

【重要ポイント④】物価が上がっても、所得は上がらない可能性が高い。

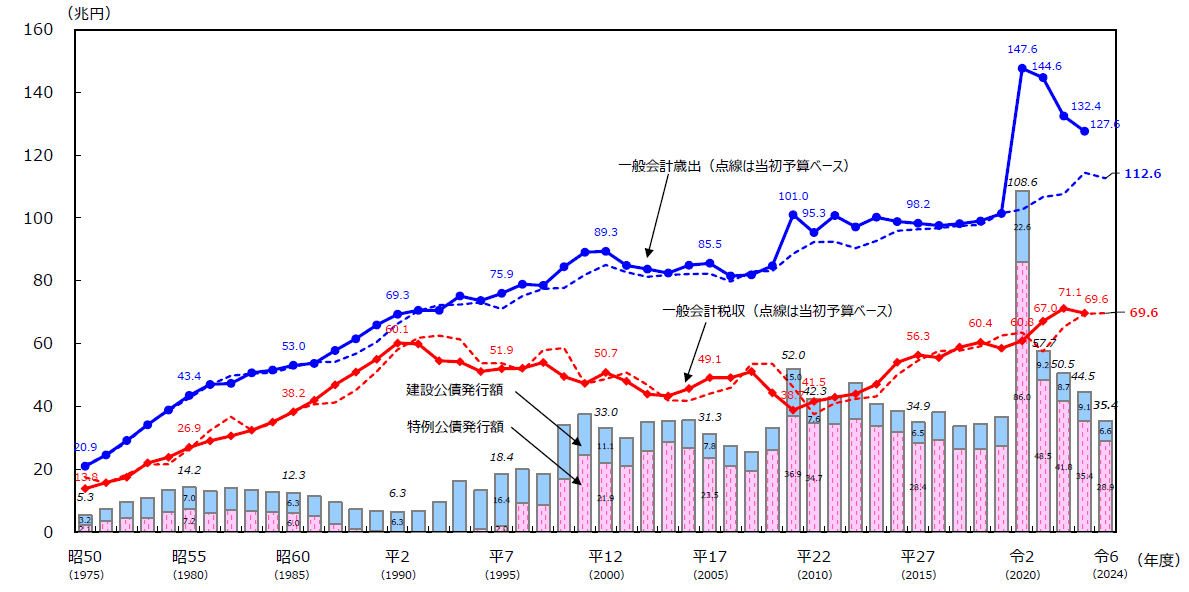

【重要ポイント⑤】日本の財政は赤字続き。コロナ禍以降はさらに悪化。

【未来シナリオ予想演習】2022年以降の日本経済はどうなる?自由に語る。1950年代の池田勇人、2022年代の岸田文雄。浮かび上がる不思議なパターン。<後編> – マネジメントオフィス檜 |吉野智人|秋田市の事業企画・コンサル事務所 (nkd-marketing.fun)

そして、そこから転換した予想した日本経済のトレンドはこんな感じ。

⭐️所得上昇が伴わない物価上昇が続く⇨街角景気、個人レベルの景況感悪化。

⭐️世の中に出回っているお金の量は過去最大規模⇨お金が余り、お金の価値が下がる。

⭐️日本の財政は赤字が続くが税収アップは見込めない⇨国家財政の不安。

【未来シナリオ予想演習】2022年以降の日本経済はどうなる?自由に語る。1950年代の池田勇人、2022年代の岸田文雄。浮かび上がる不思議なパターン。<後編> – マネジメントオフィス檜 |吉野智人|秋田市の事業企画・コンサル事務所 (nkd-marketing.fun)

自分で予想しておいて何だが、なかなかハードだぞ~!(笑) ただし、公開情報をもとにアホ成りに真剣に考えたので、冗談とはあまり思えん。さて、では具体的にどんなことが起こるのか?予測を立ててみましょう。その際、参考になるのはズバリ、戦後(特に1949年前後)の日本経済の状況と、時の総理、吉田茂政権下で蔵相をつとめた池田勇人が推し進めた一連の政策(ドッジライン含む)だ。ここに大いなるヒントが隠されている!気がする(笑) 詳しく見てみよう。まずはドッジラインとは何だったのか?そしてどういう背景で実施された施策であったのか?

実は、終戦後日本の経済がどんな状況下に置かれていたかは学校の授業を聞いていてもあまりリアリティが湧かない。自分で勉強しないとよくわからない時代なんだよな~ ドッジラインについてもテストの問題に出てくることがたまにあっても、イマイチピンとこない(少なくとも私はそうだった)。ドッジライン前後の日本の状況はどんなものだったか?非常に分かりやすいサイトがあったので引用させていただきます。

1949(昭和24)年3月7日、米国のGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)よりドッジ・ラインが施行されました。

ドッジ・ラインとは当時、極度のインフレとなっていた日本経済の自立と安定とのため、GHQが実施した財政金融引き締め政策です。

経済顧問として訪日したデトロイト銀行頭取のジョゼフ・ドッジ氏が立案したもので、9原則が発表され、対日援助見返資金特別会計の新設、復興金融金庫、財政補給金の廃止など、国債償還を盛り込んだ超均衡予算を実施。収入以上の支出を認めないという、大規模な支出緊縮が実行されました。

またドル/円の為替レートも一律360円で固定。その結果、日本のインフレは収束し、財政も黒字に転換しました。半面、中小企業の倒産や、合理化推進が招いた失業者増大を併発。社会不安を激化させ、経済恐慌も招き、日本経済は新たな局面を迎えることになりました。

楽天証券 トウシル「ドッジ・ライン発表【1949(昭和24)年3月7日】」より引用

いくつか重要なポイントが入り混じっているので整理します。

- 1949年当時、日本は極度のインフレとなっていた。

- ドッジラインとはGHQが実施した財政金融引き締め政策のことを指す。

- 結果、日本のインフレは収束。

- しかし、同時に中小企業の倒産や失業者増大で社会不安が激化。経済恐慌も招いた。

理解を深めるためにもう1記事引用してみよう。天下のトヨタ自動車関連のサイトから。

第2次世界大戦後、新たな国際秩序が形成されるとともに、東西両陣営の対立が鮮明になった。このような国際情勢の変化に伴い、GHQ(連合国軍総司令部)の経済政策も日本の民主化から安定化・自立化へと転換した。1948(昭和23)年12月には「経済安定9原則」の実施が日本政府に指令され、これに沿った経済安定化政策を指導するため、1949年2月1日にデトロイト銀行頭取ジョセフ・ドッジが公使兼GHQ財政顧問として来日した。

ドッジ公使は、「ドッジ・ライン」と呼ばれる一連の経済安定化政策を進めた。その基本は、通貨供給量を減らし、インフレを克服することにあった。具体的な施策としては、総需要を抑制するための超均衡予算の編成があげられる。1949年度予算はドッジ公使の指導により、それまでの赤字予算から、一転して黒字に転換する超緊縮予算となった。

<中略>

ドッジ・ラインの経済安定化施策の一つとして、1949年4月23日には1ドル360円の単一為替レートが実施された。市場経済の機能回復を目指した政策であり、あわせて補助金の廃止、各種の制限や統制の撤廃を行った。

トヨタ自動車75年史より引用 トヨタ企業サイト|トヨタ自動車75年史|第1部 第2章 第6節|第6項 ドッジ不況と自動車生産・販売の自由化 (toyota.co.jp)

この記事から分かる大事なポイントを拾ってみよう。

- ドッジの指導により、日本の財政は赤字予算から一転して黒字に転換することになった。

- ドッジラインでは、補助金の廃止、各種や統制の撤廃を行った。

2つの箇条書きをここでさらにまとめます。

<背景>

1949年当時、日本は極度のインフレとなっていた。

<打ち手>

財政金融引き締め政策を実施(ドッジ・ライン)。また、補助金の廃止なども行った。

<結果>

日本のインフレは収束。しかし、同時に中小企業の倒産や失業者増大で社会不安が激化し経済恐慌へ。

ちなみに、ドッジラインの結果引き起こされた経済恐慌はどんなものだったか?”不景気”ではなく”恐慌”という表現に注意したい。当時の様子については、前掲載した「トヨタ自動史75年史」に詳しい。見てみよう。

1949(昭和24)年10月の自由販売への移行により、自動車市場は買い手市場に変わり、統制下の売り手市場に慣れた自動車販売業界は混乱状態となった。その結果、月賦手形による分割払いが増加し、月賦の条件も次第に悪くなるなど、販売条件は急速に悪化していった。

トヨタの販売店では、自由販売になると同時に月賦販売を開始した。普通トラックの場合、1949年11、12月の月賦販売の比率は、それぞれ85%、87%であった。小型トラックの月賦販売比率は、同年11月の47%から12月には61%へと急上昇し、しかも平均月賦期間が長期化する傾向を示していた。

これらのことは、不渡り手形の大量発生につながった。そして、その穴埋めをトヨタ自工が負担することになったため、深刻な経営危機を招いた

<中略>

労働組合も協力した懸命な合理化努力にもかかわらず、鉄鋼値上げ分を吸収できず、1949年11月には3,465万円の営業損失となった。損失の拡大はその後も続き、翌12月には1億9,876万円へと急増した。そして、同年末には12月度賃金の一部支払い2、協力工場への仕入代金支払い、車両販売手形の買い戻し、借入金返済などのため、不足資金2億円を借り入れなければならない事態に陥った。

トヨタ企業サイト|トヨタ自動車75年史|第1部 第2章 第6節|第6項 経営危機の発生 (toyota.co.jp)

ちなみに、1949年当時の1円は今でいう200円くらい。なので当時トヨタ自動車が計上した1949年11月の3465万円の営業損失は今でいえば約6億円に値する。となると不足資金2億円は今なら400億円(!)当時すでに日本を代表する企業であったトヨタ自動車がここまで苦境に立たされるとはまさに恐慌と呼ぶにふさわしい。

ちなみに、危機はこれで過ぎ去ったわけではない。翌年の1950年もドッジラインの余波で非常に厳しい経営環境に置かれることになった。事実、中小企業の破産や工場閉鎖が続出した。それに対して当時の池田勇人蔵相はこう発言している。

「中小企業の倒産もやむを得ない」、「中小企業の四人や五人死んでも差支えない」と放言した。これは

出典:「ドッジ・ライン下における中小企業」1961年2月10日 染谷孝太郎 明治大学学術成果レポジトリより

与野党ばかりではなく一般国民をも著しく刺激して重大な政治問題となった。

今で言うと財務省や金融庁のトップが発言しているようなものなので、発言内容の良しあしではなく、当時中小企業の倒産は街中に溢れていたのだろうなぁとイメージできますね。

では、当時日本が陥っていたインフレを打開するために何をやったか?経済安定9原則,ドッジライン、2つの取り組みを詳しく見ていきましょう。

<経済安定9原則>

- 総合予算の真の均衡をはかること(財政引締)

- 徴税計画を促進強化すること

- 融資を経済復興に貢献する事業に限定し、信用拡張に限定を設けること

- 賃金を安定すること

- 物価統制を強化すること

- 外国為替管理を強化すること

- 配給制度を能率的にすること

- 重要国産原料、製品を増産すること

- 食糧集荷計画の能率向上を図ること

<ドッジライン>

・税制改革:直接税中心主義を採用。所得税は徹底した総合課税とし、最高税率を引き下げる代わりに富裕税を新たに設置など→要するに課税強化

・補助金の大幅な削減→要するに国から一般庶民への支援ほぼストップ

・復興金融金庫債の発行を停止し通貨の膨張を抑える→要するに一種の不胎化政策

いかがでしょうか?私は時代が変われど、日本がインフレ退治する際の手法は基本的に変わらないと思っています。なので、新型コロナウイルスの感染拡大で引きおこされている未曾有のインフレを退治する局面になったとき、同様のパターンで対策を講じる可能性が高いと判断しています。

次回詳しく述べますが、日本で今後インフレが先進国並みに進んだ場合、必ずインフレ退治に出張ってきます。そして、インフレ退治で国が推進することは終戦後のインフレ退治とそんなに変わらない。そして、それによって引き起こされる結果も同様のものに。次回予告もかねて新型コロナウイルスの感染拡大が収まり、インフレがより鮮明になる数年後、日本政府が講じる策は以下のものになる可能性が高い。

①より徹底した国家財政の支出削減

②人員整理や早期退職または起業を促すためのリストラ振興

③金融市場の徹底引締め

④更なる課税強化

⑤国家財政の「超健全化」の重視

お読みいただきありがとうございました(^^)/ 次回も続くよ。