こんにちは。前回の記事はおかげさまで当ブログ最高記録となる1日22PVを記録!こんな小さな零細ブログに20人以上の方が訪れたとは。。。感慨深い、だって1日1PVが普通のブログだもの。今回の記事は前回記事の続きなので読んでない方はこちらからどうぞ。

当ブログで最高PVを記録した記事でもある。

さて、後編の始まりです。この後編では具体的に2022年以降日本のマクロ経済にどんなことが起こりうるかズバリ語っていくよ〜。本論に入る前に理解を深めるために少々マクロ経済の観点で日本経済の状態を振り返ってみよう。では、質問。2000年代からコロナ前(2020年2月頃)までの日本経済はインフレ?デフレ?どっちの方が長かったでしょう?

もちろん、試験ではないのでデフレとインフレの意味も復習してみることにしよう。まずはインフレ。

需給の逼迫などでモノやサービスの価格が上昇すること。経済の成長には適度なインフレが望ましいとされており、主要な中央銀行は2%程度の物価目標を掲げている。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78837880Y1A221C2M11900/

次はデフレ。

物やサービスの値段が継続的に下落している状態を指す。消費者にとって一時的な購買力の増加につながるが、長い目でみれば企業収益の悪化や所得の減少、資産価値の下落を招く。実質的な債務負担の増加にもつながる。

https://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0301X_T00C10A8NN8000/

さて、どっちだ???

正解はデフレ。

実際にいつからいつまでがデフレの期間だったか?以下、総務省統計局のウェブサイトにはこう書かれています。

「平成」は、日本が戦後初めて経験する「デフレの時代」でした。 消費者物価指数(総合指数)は、戦後一貫して上昇してきましたが、平成11年(1999年)以降は、一時期を除き、継続して下落するようになりました。これが再び上昇に転じたのは、25年(2013年)です。物価は、大きな経済危機や原油価格の暴落などがあった年には、一時的に下落することがあります。このため、「デフレ」という言葉を使うのは、一般に、2年間以上、物価の下落が続いたときです。したがって、消費者物価指数(総合指数)の前年比上昇率からみると、物価が下落に転じてから2年後の13年(2001年)から24年(2012年)までの時期を、「デフレの時代」ということができると思います。

「平成」は、どのような時代だったか?~人口減少社会「元年」、非正規雇用、女性活躍、デフレ〜 総務省統計局https://www.stat.go.jp/info/today/146.html

2001年から2012年までがデフレの時代ということになりますね。このことから日本経済は2000年代においてはデフレ経済にあったということ分かります。

ただ、こうしたマクロ的な変化はなかなか実感が湧きづらい。なので、ちょっとイメージを膨らませてみましょう。物やサービスの値段が下落している状態がデフレの定義でした。私の感覚ですが、2000年代以降街中に急激に100円ショップやファースフードチェーン店、1000円カットの美容室が一気に増えた気がします。あなたの街でもそうではないですか?格安住宅など安さをウリにしたハウスメーカーもかなり数が増えましたね。

では、日本経済は完全にデフレから脱却したか?と言うと実は事態はそう単純ではない。2012年末に発足した安倍内閣以降確かに、物価が下がり続ける現象は一旦収束したように見えました。ところが年と月によっては、物価上昇率が0%台となったり、マイナス%になったりと完全に脱却したとは言えない状況が実は2012年以降も続いていました。そこで登場したのが日本銀行の「物価安定目標」という考え方。これ非常に大事。なぜなら、この考え方の出現以降、日本のマクロ経済の運営の基盤はこの考え方が主流となったからです。当然、2022年のマクロ経済もこの延長線上にある。。。

では具体的には何を行う施策なのか?以下、日本銀行のサイトから引用です。

日本銀行法では、日本銀行の金融政策の理念を「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」としています。物価の安定が大切なのは、それがあらゆる経済活動や国民経済の基盤となるからです。市場経済においては、個人や企業はモノやサービスの価格を手がかりにして、消費や投資を行うかどうかを決めています。物価が大きく変動すると、個々の価格をシグナルとして個人や企業が判断を行うことが難しくなり、効率的な資源配分が行われなくなります。また、物価の変動は所得配分にゆがみをもたらします。こうした点を踏まえ、日本銀行は、2013年1月に、「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2%と定め、これをできるだけ早期に実現するという約束をしています。

2%の「物価安定の目標」と「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」 日本銀行 ホームページから引用

どこかで聞いたことあるキーワードが出てきていないだろうか?注目すべきは「物価安定目標」。そして、目標となる数値が前年上昇率2%であるということだ。では具体的に、日銀は「物価安定目標」を達成するにあたってどんな金融政策を実行してきたか?代表的なのはズバリ「異次元金融緩和」だ。細かい解説をしていくとこの記事で伝えたいことから外れてしまうので・・・大事なところだけ。異次元金融緩和は量的緩和と質的緩和という2つの行為が含まれている。有名なのは量的緩和、そしてこの記事を読むにあたって知って欲しいのも量的緩和だ。量的緩和の目標はズバリ「資金供給量(マネタリーベース)を2年間で2倍にする」ことだった。なお、最初の時点では「2年間で2倍」という話だったのだが、当然2年で量的緩和が終わることはなかった、今も基本路線は継承中。では、この金融緩和の結果どうなったか?以下の図を見てみよう。

分かることは意外とシンプルだ。

- 【物価】目標の前年比2%の上昇率に届かなかった。

- 【お金の量】マネタリーベース(市中に出回っている現金と金融機関が日銀に預けている当座預金の合計値)は右肩上がりで増え続けた。

ちなみに、図は2018年までだが、コロナ以降はどうだろう?結論、マネタリーベースは増え続けている。

日銀は5日、市中に供給している令和3年末のお金の総額が、2年末と比べて8・5%増の670兆674億円だったと発表した。新型コロナウイルス禍で打撃を受けた企業の資金繰りを支えるため、融資を担う金融機関に対して積極的な資金供給を続けたことが全体を押し上げた。総額は過去最大を更新した。

3年末お金の量670兆円 日銀、コロナ対応で最大 https://www.iza.ne.jp/article/20220105-OHFBLDTHYJOFFBQPW7WECQHDFU/

では、消費者物価はどうだろう?下がり続けているのだろうか?

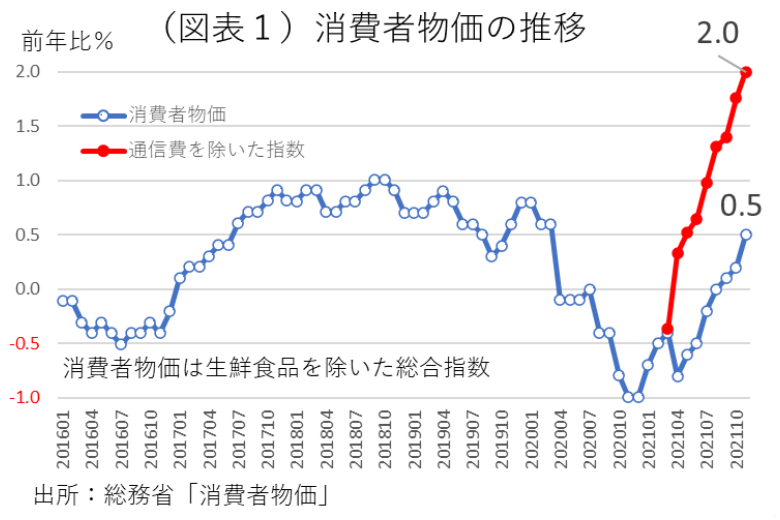

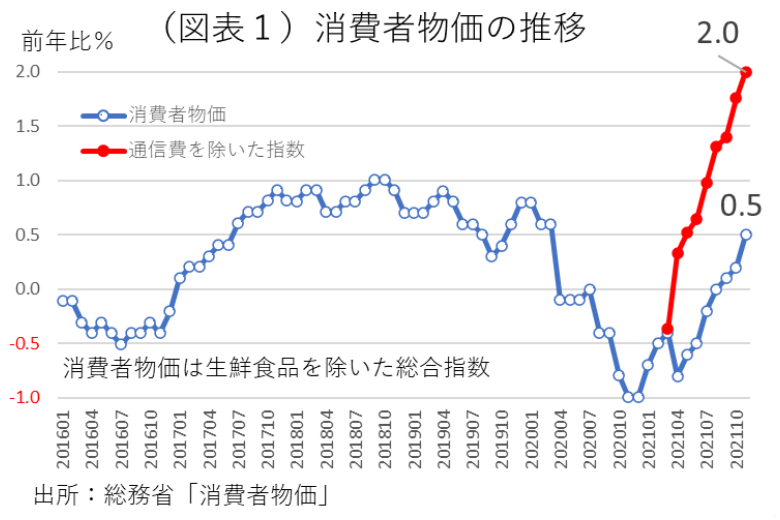

出典:第一生命研究所ホームページ「消費者物価が2%に近づくとき」より

出典:第一生命研究所ホームページ「消費者物価が2%に近づくとき」より図をご覧いただければ分かるとおり、消費者物価は少しずつ上がり始めているのだ。最近は落ち着いてきたように見えますが、実はこれがトリックがある。携帯電話の値下げが消費者物価指数の引き下げに大幅に貢献してきたのだ(2021年11月時点での寄与度はマイナス1.48%)。通信費の引き下げ効果はずっと続くわけではない。2022年4月にはその効果もなくなり、遂に2%に達成するのでは?という見方をする人も多い。あまり実感がないかもしれませんが、実は日本経済は大きな大きな転換点を迎えつつあるのです。

さて、これまで述べてきたこと整理し、重要なポイントを列挙します。

<前提状況>日本経済は2010年代から長らくデフレに悩まされてきた。

【重要ポイント①】コロナ禍以降、消費者物価指数は上がり気味。

【重要ポイント②】市中に出回るお金の量は増え続けた。過去最大を毎年更新中。

さて、上記に述べたポイントを頭に入れて、少し考えてみましょう。これから日本経済はどんな方向に向かっていくでしょうか?いろんな考え方がありますが、話をシンプルにするためデフレか?インフレか?という2つの視点で大雑把に分けるとしよう。では、デフレ、インフレ、2022年以降の日本経済はどちらに向かうでしょうか?

私は間違いなくインフレに向かっていくと考えています。実際、日本以外の先進国はコロナ以後、すごい勢いでインフレに向かっている。ユーロ圏、アメリカ圏の消費者物価指数は2%以上のスピードで上がり続けている。

出典:Tradingeconomicsサイト「アメリカ消費者物価指数推移」

出典:Tradingeconomicsサイト「アメリカ消費者物価指数推移」日本の消費者物価指数は、世界先進国に比べればまだマシだ。原因は色々あるが、そもそもコロナ以前からデフレ経済が常態化していたので、スタート地点の物価指数が低かったという点が大きいはず。だから比較的マシなのだ。だがしかし、いつまでもこのマイルドなインフレ傾向が続くか?いや、到底そうは思えない。実際、2022年の4月は携帯電話の値下げによる消費者物価指数の引き下げ効果がほぼゼロになり、2%以上の到達も予想されている。アメリカ並みに上がるとすると、、、これは事件だ。さて、このことを重要ポイントの3つ目として追加しておきましょう。

【重要ポイント③】2022年以降、消費者物価指数の上昇が更に続く。

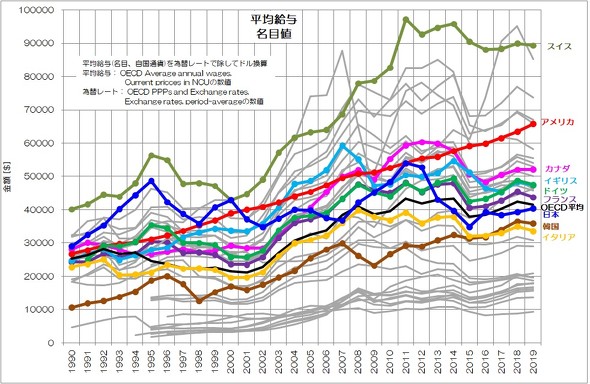

ちなみに、インフレが進むことは悪いことなのか?実はそうとも限らない。物価の上昇に加えて、所得の上昇が同時に進んでいけばあまり問題ないんだよな。今の日本はどうだろう?所得の向上の見込みは立っているのか?残念ながらそんなことはない。事実、日本は先進国の中で所得があまり増えてない国の1つになっている。

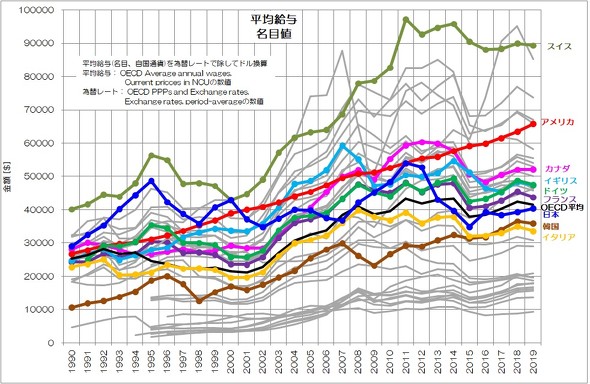

出典:Monoist 「われわれは貧困化している!? 労働賃金減少は先進国で日本だけ」より https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2103/29/news006_3.html

出典:Monoist 「われわれは貧困化している!? 労働賃金減少は先進国で日本だけ」より https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2103/29/news006_3.html他の先進国は上がっているのに日本はあまり上がっていない。韓国に抜かれるのも時間の問題だろう。そして、コロナ禍以降はさらに厳しい経済状況に置かれている日本経済。ただでさえ所得が上がりにくかった日本、コロナ禍の状況下で所得が今後上がる可能性はかなり低いと言わざるを得ない。はい。これも重要ポイントに追加しよう😊

【重要ポイント④】物価が上がっても、所得は上がらない可能性が高い。

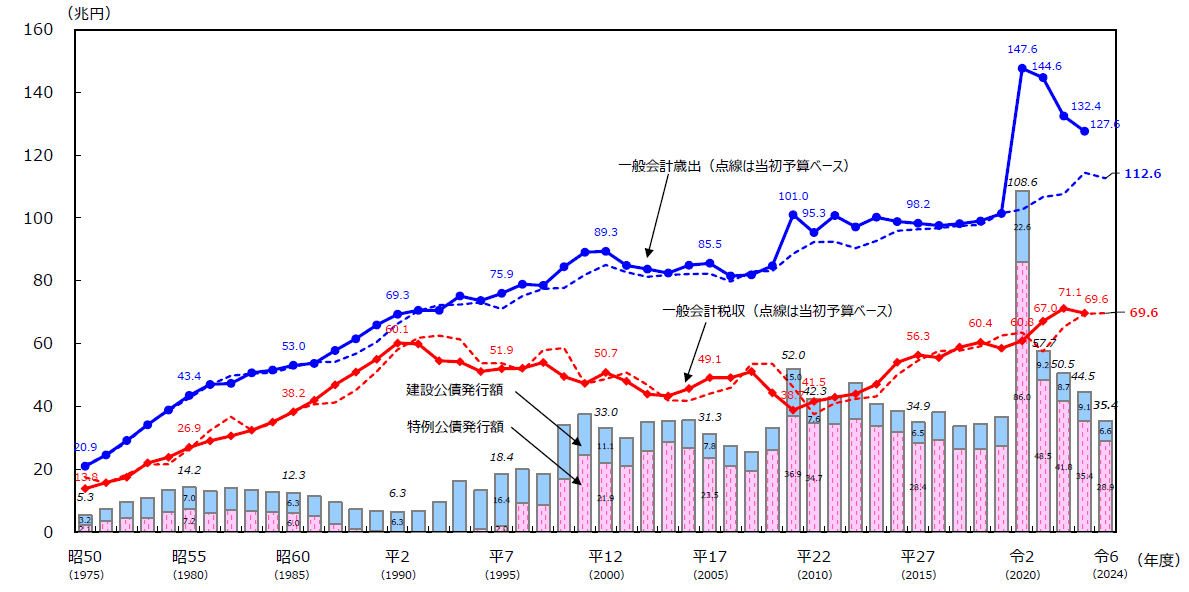

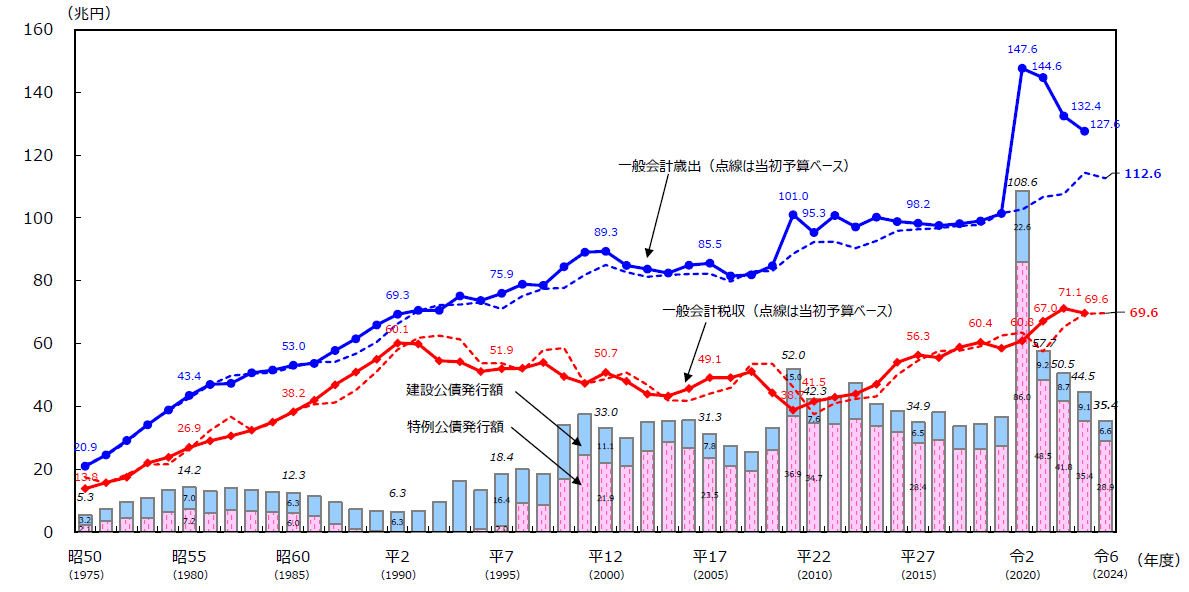

さて、最後に2022年以降の経済を予測する上で大事なポイントがある。それは日本の財政状況だ。ポイントは単純。余裕があるか?それともないか?だ。これは考えるまでもないですね😊 今の日本、財政状況に余裕なんてありません。企業に例えると赤字。歳出が税収を上回る状況がずっと続いている。ではなぜ成立しているかというと、借金(建設公債、特例公債)で賄っているから。良し悪しではなくて状態として把握しておいてくださいね。しかしながら、令和2年の歳出額はすごい。まさにワニの口。

出典:財務省ホームページ

出典:財務省ホームページ

【重要ポイント⑤】日本の財政は赤字続き。コロナ禍以降はさらに悪化。

さて、ようやく2022年の経済予測をする材料が整いました。長かった!まとめるとこんな感じね。

2022年以降の日本経済を予測する材料集

【重要ポイント①】コロナ禍以降、消費者物価指数は上がり気味。

【重要ポイント②】市中に出回るお金の量は増え続けた。過去最大を毎年更新中。

【重要ポイント③】2022年以降、消費者物価指数の上昇が更に続く。

【重要ポイント④】物価が上がっても、所得は上がらない可能性が高い。

【重要ポイント⑤】日本の財政は赤字続き。コロナ禍以降はさらに悪化。

材料集から2022年以降の経済トレンドを考えてみよう。

⭐️所得上昇が伴わない物価上昇が続く⇨街角景気、個人レベルの景況感悪化。

⭐️世の中に出回っているお金の量は過去最大規模⇨お金が余り、お金の価値が下がる。

⭐️日本の財政は赤字が続くが税収アップは見込めない⇨国家財政の不安。

実はこうした経済状況は、池田勇人がドッジラインを進めた1940年代の日本にそっくりなのだ。

池田勇人はその時何をしたのか?ドッジラインとはなんだったのか?結果、日本はどうなったのか?

過去を振り返ることで未来が見えてくる。結局、終わらなかった。次回最終編に続きます!

お読みいただきありがとうございました。ちなみに、予告です。近い未来、令和版ドッジラインは多分やらざるを得なくなります。